公元1331年5月,宅居涿州城内东门街南的李仪逝世。李仪,字淑敬,曾任丰润县尹, 敕受承德郎大都路府判,享年七十。李仪育有四子二女,长子李秉彝为父亲建造了一座精美的壁画墓,李仪之墓位于东门外约三里处的田地里。

或许是冥冥之中自有天意,六百多年后的2014年,在李仪家宅以西200米左右的地方建起了涿州博物馆,其中的《涿水长歌》展厅里,陈列着一座复制的元代壁画墓,该墓正是李仪壁画墓——这缘于2002年涿州市文物工作的一次重大发现。

京广线的列车呼啸地穿过涿州市区,市区华阳路穿过铁路的下沉式立交桥工程2002年8月已接近尾声,挖掘机在清理铁路以西立交桥斜坡地面时,发现了一座古代墓葬。

古墓为砖砌,坐北朝南,墓内遍绘壁画,绘制得富丽堂皇,墓的造型和蒙古包极为相似。据墓内题记和墓碑资料考证,墓主人名李仪,字淑敬,宅居涿州城内东门街南,曾任丰润县尹,官至大都路府判,卒于元代至顺二年(1331)五月。墓主人妻子为城南当陌村方氏,敕封宜人,卒于至元五年(1339)三月。墓内还发现了一些随葬器物。

这个消息迅速传开,《河北日报》《保定日报》以及网络媒体报道说,这座古墓的墓主人李仪,字淑敬,涿州范阳县东门里人,曾任大都路府判散官。墓室壁上绘有孝子故事图、宴乐图、墨竹云雀等,墓室东西两侧写有墨书题记,东侧记载墓主人生平,西侧为其子撰写的悼文,这在元代墓葬中非常罕见,是反映宋元时期社会伦理、生活习俗的珍贵资料。

专家们认为,该墓是河北省境内迄今发现的保存最为完好的元代壁画墓,填补了我省元代墓葬壁画考古的空白,具有很高的历史、科学和艺术价值。

李仪墓壁画

李仪壁画墓如何保护问题,得到了各级文物部门的高度重视,河北省、保定市和涿州市三级文物部门组成文物考古队伍,把壁画墓的保护作为专项课题,于2002年9月开始了古墓的清理和保护。

李仪壁画墓为砖砌穹隆顶单墓室。由墓道、墓门、墓室三部分组成。其中墓门,顶部为拱券形,两侧及上部为简化的仿木结构,墓门口砌封门砖;墓室,平面呈八角八边形,宽3.06米,进深3.64米,边长1.24-1.32米。墓内在壁高1.37米处用雕砖砌成突檐一周,突檐上渐内收为穹窿顶。墓室底部至顶部最高处约3.25米。在墓室北半部砌有仿木构的棺材,棺平面呈梯形,西高东低,棺长2.54米、宽1.12-1.27米、高0.7-0.9米;棺南侧帮有用砖砌成棺座,座上垒砌棺体。整个墓室仿木结构建造,形式简约,规模不大,但极具精巧。

令人叹服的是墓中的壁画,整个墓室除砖棺遮挡部分外,墓壁、墓顶皆绘有壁画。墓室内中间以砖雕突檐为分界,上绘祥云瑞鹤图,下为壁画。北壁和东北、西北壁可视为墓室之正壁,绘三幅一组的水墨竹雀屏风画。其正中主屏为一幅通壁的大画竹雀图,两只雀鸟静栖于竹枝间;两边为各一幅侧屏竹枝图,左右绘卷起的帐幔。东、西壁对称,绘备宴奉侍图。东壁上方绘有挂起的帷幔,中部绘一方桌,桌面摆放盛食器皿,环桌一周站立六人,均作捧物侍奉状,桌后绘一立屏,屏心为墓主人生平题记;西壁构图也大体同于东壁,中间置一方桌,桌前站立三人作侍奉状,桌后也绘一立屏,屏心为墨书行书体题记。

这些壁画的体现了高超的画艺,从整体而言,运笔流畅,构图精细,敷色和谐。画中部分人物有用墨线勾勒轮廓的起稿线,以红、黄、赭、蓝、绿、黑、白等色平涂、填色或晕染,部分花草则直接运用没骨绘法。

从所画内容来看,竹雀屏风画、帷幔、备宴奉侍图还有众多的侍者,其富丽堂皇、锦衣玉食的家境,它们反映了李仪作为元朝的六品官,在世时生活起居的一个场景。其中正南墓门两侧的东南壁和西南壁绘有孝义图,有王禅卧冰求鲤、杨香骑虎救父、董永卖身葬父、郭巨埋儿、丁香事母等内容。这些孝义故事,与元代形成的《二十四孝图》密切相关。

孝是儒家伦理思想的核心,是中华民族的传统美德。古语有云:“百行孝为先”,可见“孝”在中国文化中的地位。“孝”是儒家伦理思想的核心,虽然元代是草原民族入主中原,但仍提倡孝道,并作为伦理道德和社会礼仪的一个重要组成内容。《二十四孝图》就形成于元代,元代郭居敬辑录古代24个孝子的故事,编成《二十四孝》,后来的印本都配上图画,通称《二十四孝图》,成为宣扬孝道的通俗读物。近年来发现的元代壁画墓中均有孝义故事图,反映了元代民间对孝道极其重视和特有的丧葬习俗。

有意思的是,李仪壁画墓中的孝义故事图只有二十个,为什么比“二十四孝”少了四个?在清理该墓的过程中,许多专家为此纷纷猜测,有人认为这是因墓室面积所限,画不了二十四个;有人认为,可能是画师随意而为,恰好画了二十个;但涿州本地有位专家认为,不能脱离文物所处的文化背景去单纯地研究文物。这是一个儿子为父亲建造的壁画墓,墓中孝子的多处题记,字里行间体现着对父亲的敬重和亲情,据此可以认为:之所以画了二十个是一个巧妙地隐喻,因为李仪有四个儿子,他们都尽孝。四个儿子的孝道加上壁画的二十个孝,不正好是“二十四孝”吗?

在场的专家们一听,觉得非常有道理,于是大家纷纷把目光转向了墓中的题记,又开始了新的研究和和考证。

李仪墓出土的元代釉里红高足杯

在东壁壁画屏风的屏心处,题写着李仪的生平,开头写道:“时大元国涿州范阳人李氏字淑敬敕受承德郎大都路府判寿已致仕……”在生平文字中,还写上了李仪夫人姓氏和李家四子两女之名,落款处是“长男秉彝造此寿堂”,时间是“至顺二年五月十五日造”。这个题记透露出两个信息,一是“寿已致仕”,表明李仪逝世时已经退休还家;二是落款的时间应是李仪之卒年。

西壁壁画屏风的屏心处题记,是以孝子李秉彝的语气书写,题记写道:“李秉彝述父积行志……”题记用客观的语言评价了父亲的作官之德,用孝子亲身感触写出了父亲的为人之品,即“常怀济众之心,爱成人之美”。为了父亲的墓室日后免遭毁坏,李秉彝又写上了嘱托之言:“后人若或偶然见此寿堂,祝死所毁,既不所毁,感有吉应……”落款处是“李秉彝谨书”。

细观两处的题记,其字迹应是出自一人之手。从孝子李秉彝亲述其父品行和字里行间蕴含的情感来分析,这个书写之人应该就是李仪之子李秉彝,也只有骨肉相连的亲人才能写出这样的文字。让人感动的地方还在后面……

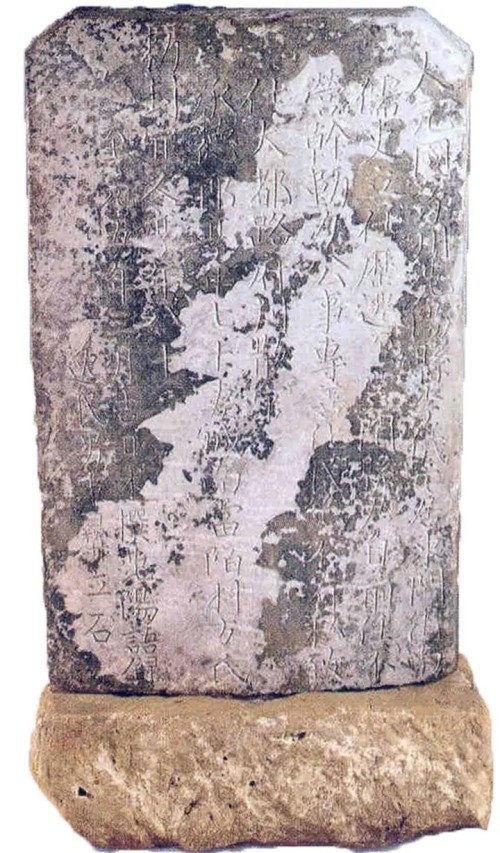

李仪壁画墓中还出土了一块小型墓碑,大理石质,由底座和碑身构成,其中碑身底宽21厘米、高34厘米、厚4.5厘米。先看碑阴:上刻以李仪为祖的本宗谱系:上首为李仪;中间刻儿女辈秉彝、秉温、秉忠、秉直之名,以及李仪两女包括所聘夫家之姓;第三行刻孙儿辈,有复初、复俭、复义、复礼和三位孙女并连所聘夫家之姓。墓碑再以下还刻有文字:“云,此寿堂深足二十尺,壁画时风不能入有露珠,秉彝于四方拜讫,风乃入得画,实遇天助,后人不可将毁,敬启后世知之。”

在场的专家和考古队员看到此,他们都被感动了,碑文表明,在公元1331年建造这个墓的时候,因墓中潮湿有露珠,无法绘画,孝子李秉彝四方拜讫,感动了苍天,向墓中刮起了热风,才顺利画了墓中壁画。李秉彝感天动地的奇事,在当时可能是人人皆知,所以在墓碑上特意刻上他敬拜天地之事,以让后人知道,行孝之人必有好报。

还有李秉彝题记中强调“后人不可将毁,敬启后世知之”的这句话,使得人们更是感慨万千:这是一位孝子对父亲永世牵挂的骨肉之情,这句发自肺腑的重托至今已近七百年之久。

李仪墓碑

专家们又记录下碑阳的文字,其内容刻的是:“大元国涿州范阳县李仪,宅居东门街南,儒吏立仕,历迁至丰闰县尹,自前任不营干,勤力公事,专善化民,绝不有私,致仕大都路府判散官,承德郎享年七十。妻城南当陌村方氏,敕封宜人,享年八十。”落款是:“至元五年三月吉日述撰范阳语录,逸民男秉彝立石。”

这段文字说得再明白不过,李仪卒于元至顺二年(1331)五月,享年七十;李仪夫人为城南当陌村方氏,敕封宜人,卒于至元五年(1339)三月,享年八十,此墓是李仪夫妇合葬墓。从墓中碑文的角度来看,自李秉彝母亲逝世将寿棺放入李仪墓中合葬,至此李秉彝履行了对父母老有所养、终其天年的孝子之责。

随着壁画墓清理工作的不断进展,墓中的文物信息被完整地记录下来,壁画保护的完好无恙,随葬品被妥善保管,2002年10月该墓清理工作全面结束。河北省文物局将其整体搬迁,在异地给予了永久保护。

李仪壁画墓虽然离开了涿州,但是这些专家们仍然挂念着它,因为壁画墓留下了诸多的不解之谜。比如:墓主人李仪官居六品,为什么对李仪一生评价的题记,由其长子李秉彝亲述?为什么李秉彝自称“逸民”,而没有荫叙为官?元代规定官员的致仕年龄为七十岁,为什么李仪七十岁逝世前就已退休还乡?为什么还将当时墓内潮湿无法绘画,“秉彝于四方拜乞,风乃入”的情形刻于墓碑之上?为什么涿州地方史志类资料中没有李仪壁画墓的记载?李仪的后人到了明清时期乃至近现代,他们又在哪里?等等,没有其他资料可以帮助破解这些谜团。

文物考古是一项严谨的的学科,没有真凭实据,不能急于强求一个结论。但元代壁画墓的种种信息似乎在诉说着什么,它的背后肯定存在着一个不寻常的故事,尽管这个故事在不同人的心目中有着不同的内容。